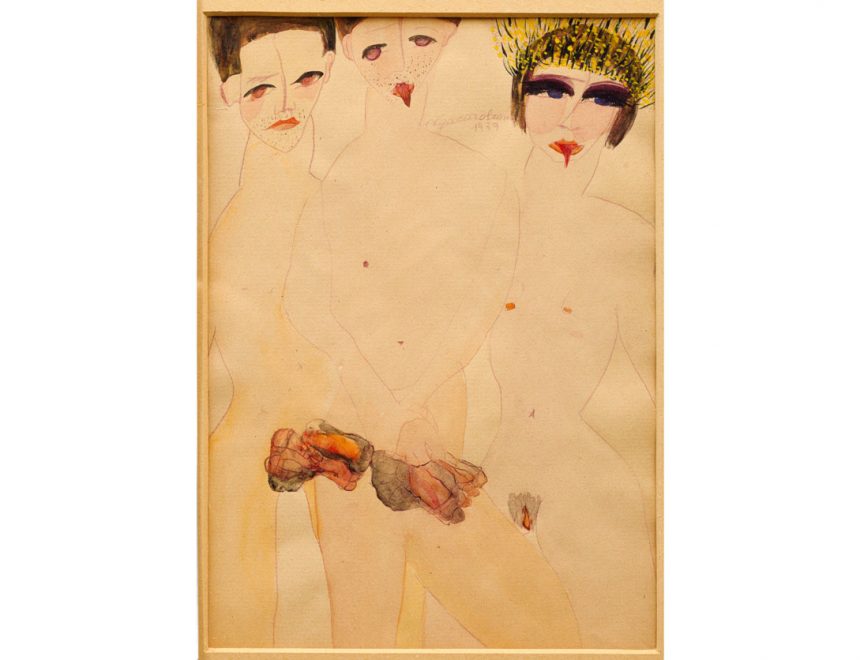

DOSSIER DE PRENSA DES/ORDEN MORAL Arte y sexualidad en la Europa de entreguerras

La exposición podrá verse en la Galería 1 del IVAM, hasta el próximo 21 de marzo

El propósito de esta exposición es indagar en las representaciones del cuerpo sexuado, en los deseos que no se avienen con las normas de comportamiento basadas en la estricta moralidad dominante.

Ahora bien, ¿en qué consiste dicha moralidad? Estamos ante un concepto que remite a las acciones desarrolladas por las personas tanto en su dimensión privada como pública pero que incide particularmente en esta última. Es en esa esfera donde los individuos interactúan, exponiéndose a la mirada de los demás y de algún modo ejerciendo a la par un control respecto de las conductas consideradas reprobables. Este adjetivo adolece de un sustrato religioso que tiene su origen en la idea pertinaz del bien y del mal. En ese sentido son, sin duda, las confesiones religiosas ‒en el contexto europeo el catolicismo, el protestantismo, el calvinismo y, en menor medida, el judaísmoi‒ las promotoras de una visión de la vida llena de preceptos y prohibiciones respecto del uso del cuerpo y de la sexualidad.

Europa no es una entidad cultural, social y política homogénea. Existen por consiguiente diferencias notables sobre los tipos de leyes que penalizan las “desviaciones” sexuales. Un ejemplo: el código penal napoleónico de 1810, heredero del código civil revolucionario, no castigaba de forma explícita la sodomía. Su influencia llega hasta países como Italia y España. Puede afirmarse que las décadas siguientes fueron relativamente tranquilas para quienes practicaban una sexualidad alejada de la heterosexualidad procreadora, sobre todo si se hacía en privado. Otro asunto bien distinto eran las manifestaciones públicas que podían ser tachadas de ultrajes a la moral. La legislación francesa contrasta con la inquina criminalizadora de otros países. En Inglaterra, hasta 1861, la Buggery Act ‒incluía el bestialismo vía vaginal y anal‒ castigaba los actos homosexuales con la muerte y solamente a partir de esa fecha la condena se sustituyó por pena de cárcel de dos años y trabajos forzados. En Alemania se aplicó el párrafo 175, que criminalizaba los actos sexuales entre hombres, omitiendo a las lesbianas. En España, el concepto de sodomía se atribuyó hasta 1822 a todas las prácticas sexuales no conducentes a la procreación. En gran parte del siglo xix no se contempló como delito en el código penal, pero este fue reintroducido en 1928 durante el reinado de Alfonso XIII, aunque no llegó a materializarse. No escasearon sin embargo otras fórmulas para castigar al disidente bajo la denominación de faltas contra las buenas costumbres. El adulterio era, no obstante, frecuente en hombres heterosexuales con economía desahogada.

La aplicación de la ley tenía obvias consecuencias en la vida de la gente. La policía vigilaba los parques y los urinarios públicos en busca de infractores a la decencia que resultaban fichados. El orden moral disponía de otros instrumentos: la presión que se ejercía desde los púlpitos y los confesionarios era constante. El concepto de pecado había sido interiorizado por muchos sectores y no se logró borrar fácilmente. Paralelamente, los estudios sexológicos/médicos desde finales del siglo xix construyen el concepto de sexualidad sobre la base de tipos o categorías.

El psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing, autor de Psychopathia sexualis (1886), identificó prácticas sexuales como el sadismo, el masoquismo, el fetichismo o el exhibicionismo, y habló asimismo de bisexualidad y de amor lésbico. Para este autor, cualquier deseo sexual que no tuviese como objetivo la procreación era una desviación o perversión. Entre los muchos casos que estudió ‒238‒ llegó a la conclusión de que la homosexualidad, percibida como inversión sexual, era un vicio, llegando incluso a hablar de cura. La simple abstinencia era antídoto suficiente para eliminar el deseo.

En el ámbito de la sexología hubo otras voces como la del británico Havelock Ellis, autor de Sexual Inversion (1897), en el que estudia muchos casos de relaciones intergeneracionales entre jóvenes y mayores. Su concepción de la homosexualidad y de prácticas como el onanismo radicaba en desvincularlas del lastre de la enfermedad, el delito o la inmoralidad. Cuando escribió el libro mencionado ya había transcurrido más de un cuarto de siglo desde que el periodista austrohúngaro Karl-Maria Kertbeny acuñara en 1869 el término homosexual. Este autor defendía la idea de que los actos sexuales consentidos y realizados en privado no debían ser considerados delictivos. Kertbeny acuñó también el término heterosexual, que fue posteriormente divulgado por Gustav Jäger y Richard von Krafft-Ebing. Antes de que aparecieran dichos vocablos, en algunos círculos se había propagado el nombre de uranista que el periodista y abogado alemán Karl Heinrich Ulrichs inventó inspirándose en un pasaje de El banquete de Platón. En él se habla principalmente de dos formas que reviste el amor: la Afrodita, nacida de varón, Urano, y la Afrodita, nacida de hembra, Dione. De la primera, relacionada con los hombres que aman a otros hombres, surgió la palabra uranista; y de la segunda, relativa a los varones que aman a las mujeres, dionista. Empleó asimismo otras fórmulas para referirse a las lesbianas y a los bisexuales e intersexuales.

Desde que estos nombres empezaron a circular (uranista, homosexual, heterosexual…) hasta que se asentaron en la literatura médica, jurídica, policial, artística y en las costumbres sociales, transcurrió bastante tiempo. En algunos casos, expresiones distintas cohabitaron en un mismo contexto, verbigracia en Francia. Durante los años veinte, en las filas surrealistas se utilizó con ánimo degradante el vocablo pédéraste, mientras que otras personas hablaban de invertidos, como refleja el título de la revista homosexual Inversions (1924). Esta publicación, que sería censurada, reapareció por poco tiempo bajo el nombre de L’Amitié. Ambas se habían inspirado de la revista alemana Der Eigene, fundada en 1896 por Adolf Brand.

El debate nominalista no es menor. La proliferación de expresiones en torno a la que hoy en día denominaríamos la orientación sexual y la identidad de género del sujeto viene a traducir la voluntad de dar visibilidad a manifestaciones y anhelos sexuales desconocidos por las rígidas normas morales. Desde posiciones humanistas como las de Magnus Hirschfeld se defendía una mirada comprensiva hacia la diversidad sexual de los individuos, mientras que otras voces insistían en la persecución policial y el castigo. En 1921 tuvo lugar en Berlín el primer congreso que impulsó la creación de la Liga Mundial para la reforma sexual. Se posibilitó así que salieran a la luz cuestiones como el uso de anticonceptivos, el aborto o la presencia de las enfermedades venéreas en el ámbito de la prostitución, entre otros temas tabúes.

El exclusivo imperio del matrimonio como marco para el mantenimiento de prácticas sexuales se había agrietado de alguna manera con las relaciones adúlteras y el consumo prostibulario heterosexual. En Francia las mujeres adúlteras tuvieron que esperar hasta 1904 para que se les permitiera casarse con su pareja. La suerte de los hijos habidos de dicha relación mejoró al ser considerados legítimos.

Los garantes del orden hegemónico (Iglesia, gobernantes, mandatarios, jueces, policías) se vieron en algunas ocasiones implicados en escándalos, como sucedió en Alemania con el caso Eulenburg (1907-09), que suscitó una enorme curiosidad, amén de morbo, en los medios de comunicación.

A esto se une un elemento de enorme trascendencia: el efecto de la masculinidad dañada del soldado, quebrado psicológica y físicamente en la Primera Guerra Mundial. Un periodo este en el que muchas mujeres se incorporaron a espacios de trabajo anteriormente ocupados por hombres. El acceso a cierta autonomía económica posibilitó que se abriera paso la semilla de la emancipación que un buen número de varones rechazaban, acostumbrados a los privilegios patriarcales. La psicoanalista británica Joan Riviere estudió el comportamiento de algunas mujeres intelectuales traumatizadas por un sentimiento de angustia. El origen de esta angustia estribaba en la sensación de hostilidad por parte de los colegas masculinos que expresaban su disconformidad con la presencia de las mujeres en puestos de trabajo que consideraban exclusivos de hombres. Tanto en los sueños como en las pesadillas de las pacientes estudiadas por Riviere queda patente que las mujeres adoptaban una mascarada femenina (disponibilidad, ingenuidad, sumisión…) para hacerse perdonar por compartir un campo de dominio viril.

Juan Vicente Aliaga